Штурм Южного Сахалина

14.08.2025 10:02

Штурм Южного Сахалина

Штурм Южного Сахалина

Общее положение

После поражения Российской империи в русско-японской войне 1904—1905 гг. и подписания Портсмутского мирного договора, Японская империя получила Южный Сахалин (часть острова к югу от 50-й параллели).

В ходе Гражданской войны и интервенции иностранных держав в Россию японцы оккупировали Северный Сахалин. После победы большевиков, которые восстановили государство, Москва потребовала вернуть Северный Сахалин. После напряжённых переговоров 20 января 1925 года был подписан Пекинский договор, восстановивший дипломатические отношения между странами и означавший признание Советской России де-юре. Япония обязалась до 15 мая освободить оккупированную территорию Северного Сахалина.

Однако японцы сохранили право добывать нефть на севере острова. Японские концессии на Северном Сахалине работали до 1944 г. Японцы активно осваивали Южный Сахалин, заселяли его. На Карафуто, как японцы называли остров, проживало около 300 тыс. японцев. Центром префектуры был посёлок Отомари (современный Корсаков), затем город Тоёхара (современный Южно-Сахалинск).

Японцы активно развивали сельское хозяйство и промышленность (лесную и горнодобывающую отрасли), прокладывали железные дороги. В 1943 году Карафуто утратил свой статус «колонии» и был интегрирован в состав собственно Японии, став «внутренней японской территорией». В 1939–1945 гг. завезли около 40 тыс. корейских рабочих, которых использовали для развития военной инфраструктуры.

Естественно, начав войну с Японией, в Москве рассчитывали вернуть Южный Сахалин в состав Советской России. Остров имел стратегическое и серьёзное экономическое значение.

Южно-Сахалинская операция

Советское командование, оценив крупный успех начавшейся Маньчжурской стратегической операции (Маньчжурский блицкриг Советской армии), решило начать наступление и на Сахалине. Благоприятная обстановка на главном театре позволяла провести Сахалинскую, а затем и Курильскую операции.

Освобождение Южного Сахалина возлагалось на войска 2-го Дальневосточного фронта: 56-й стрелковый корпус 16-й армии Черемисова. В наступлении участвовали 79-я стрелковая дивизия Батурова, две стрелковые бригады и 214-я отдельная танковая бригада, ряд отдельных стрелковых, танковых и артиллерийских частей. Наступление поддерживала 255-я смешанная авиационная дивизия (106 самолётов), морская авиация (80 самолетов) и Северная Тихоокеанская военная флотилия вице-адмирала В. А. Андреева.

Основные силы 79-й дивизии наносили удар в направлении Котон – Катон – Найоро и далее на Тойохара. Это направление было главным, по нему проходила главная коммуникация на юге острова.

На севере оно прикрывалось Котонским (или Харамитогский) укрепленным районом, который оборонялся частью сил японской 88-й пехотной дивизии. Японцы подготовили сложную систему многочисленных укреплений, опирающихся левым флангом в Поронайскую цепь, а правым — в заболоченный правый берег р. Пороная. Укрепрайон представлял цепь закрытых бетонных огневых точек, взаимно прикрывавших друг друга огнём и связанных ходами сообщения. Он был построен не непосредственно вдоль границы, а на удалении в несколько километров от неё, что защищало оборонительные сооружения от прицельного огня советской артиллерии. Расстояние от границы до цепи огневых точек было укреплено полосой обеспечения с хорошо оборудованными позициями для пехоты, весьма эффективными в условиях горно-таёжной и болотистой местности.

Японские силы включали части 88-й дивизии Тоитиро Минэки из состава 5-го фронта; гарнизон Котонского укрепрайона (7 дотов, 28 артиллерийских и 18 миномётных позиций и другие сооружения, 5400 человек), пограничные части и резервисты. Всего около 30 тыс. человек.

Прорыв обороны

Утром 9 августа 1945 года советские войска провели разведку боем на котонском направлении. Операция началась 11 августа. Основной удар нанесла 79-я стрелковая дивизия, усиленная 214-й танковой бригадой и артиллерией, в направлении Хонда, Котон. Ещё один полк наступал по бездорожью через опорный полицейский пункт Муйка в обход главной полосы укрепрайона с восточной стороны.

Передовой отряд под командованием капитана Светецкого 165-го стрелкового полка в 11 часов утра 11 августа завязал бой за пограничный опорный пункт Хонда (Ханда), который прикрывал первую полосу обороны укрепрайона. Советские бойцы захватили 4 дота. Японцы храбро сражались, подбили несколько танков и взорвали мост через реку.

В бой вступили подошедшие основные силы 165-го стрелкового полка. В течение ночи из брёвен и подручных средств была сооружена временная переправа, и с рассветом пехота и танки атаковали Хонду. Введённые в бой танки Т-34 смяли передовые заграждения, подошли вплотную к посту и огнём в упор по амбразурам подавили японскую артиллерию и пулемёты. Все попытки вражеских солдат вырваться из окружения не имели успеха. Ожесточённый бой продолжался до вечера и окончился полным разгромом и пленением японского гарнизона.

В ночь с 11 на 12 августа передовой отряд 179-го стрелкового полка под началом командира батальона капитана Смирных прошел вдоль заболоченного левобережья реки Поронай и неожиданно для противника атаковал опорный пункт Муйка. В результате упорной схватки гарнизон был разгромлен. Ночью советские солдаты по болоту стали выходить напрямик к городу Котон.

К вечеру 12 августа 165-й стрелковый полк подошел к переднему краю главной полосы Харамитогского укрепрайона и вместе со 157-м стрелковым полком, следовавшим во втором эшелоне дивизии, начал штурм. Утром 13-го к Котону вышли солдаты 179-го полка под началом капитана Смирных.

Японцы смогли отразить первые атаки. К городку подтянули артиллерию и танки. Упорный бой за город и станцию продолжался два дня. Активные действия батальона Смирных решили исход схватки. К вечеру 15 августа полк полностью овладел Котоном.

Леонид Владимирович Смирных (1913, деревня Круглое, Оренбургская губерния) погиб от пули снайпера 16 августа. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На Сахалине его именем названы два населенных пункта (Леонидово и Смирных) и Смирныховский городской округ.

На рассвете 16 августа после часовой артиллерийской и авиационной подготовки советские войска начали штурм главной полосы японской обороны. К исходу 17-го гарнизон японского УРа был расчленен. К вечеру следующего дня, после овладения основным перевалом Харами-Тогэ (Харамитори), с укрепленным районом было покончено. Остатки японского гарнизона капитулировали. Тем самым Котонский УР был прорван, и перед советскими войсками была открыта дорога на Южный Сахалин.

Всего в боях по прорыву Котонского УР 179-я стрелковая дивизия потеряла 261 солдата и офицера убитыми, 567 ранеными и 2 пропавшими без вести. При этом ею захвачены 2 885 пленных.

Завершение боев

Ещё в ходе боёв на границе, чтобы ускорить разгром противника, советское командование решило высадить морские десанты в глубоком тылу обороняющихся японских войск. Утром 16 августа в сложных погодных условиях отряд кораблей Северной Тихоокеанской флотилии, 365-й отдельный батальон морской пехоты и 2-й батальон 113-й стрелковой бригады высадились десантом в порту Торо и стремительным ударом овладели портом и городом Торо (ныне Шахтерск).

Завершив прорыв Котонского УР, советские войска начали продвижение на юг Сахалина, средний темп которого составлял 20-30 километров в сутки. Для снабжения наших сухопутных войск было подготовлено несколько транспортов с боеприпасами, горючим и продовольствием, которые следовали за войсками вдоль западного побережья и выдавали припасы в портах.

Несмотря на заявление о безоговорочной капитуляции (сделанное 14 августа), японские войска на острове продолжали сопротивление. Таково было требование японского правительства. Оно пыталось выиграть время для эвакуации войск и ценностей с Сахалина.

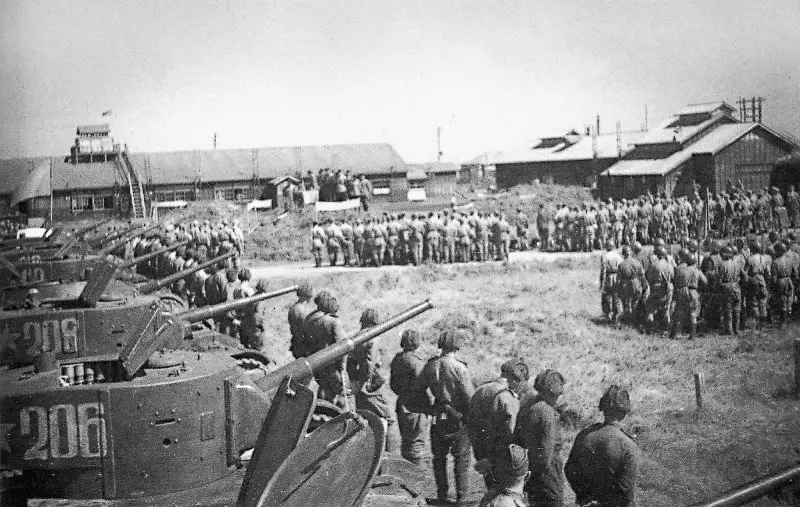

20 августа был высажен десант в порт Маока (Холмск). После его высадки первые части японской 88-й пехотной дивизии начали сдаваться в плен. 24 августа японское командование на Южном Сахалине согласилось капитулировать. Для завершения капитуляции 25 августа был высажен десант в порт Отомари (Корсаков), через который в основном осуществлялись эвакуация и вывоз материальных ценностей. Японские войска при этом сопротивления не оказали. Этот десант стал последним актом боевых действий на острове.

В ходе операции японские войска потеряли, по разным оценкам, от 700 до 2000 солдат убитыми, 18 320 человек было взято в плен. Советские безвозвратные потери – более 2 тыс. человек.

Разгром японской группировки Южного Сахалина позволил начать подготовку к десантной операции на южные острова Курильской гряды. Также Южный Сахалин был выбран исходной базой для подготовки советского десанта на японский остров Хоккайдо.

В соответствии с решениями Крымской конференции и Берлинской конференции Южный Сахалин был возвращён Советской России.

Оригинал публикации: https://topwar.ru/269574-shturm-juzhnogo-sahalina.html